前言

黎玉的一生与沂蒙地区紧密相连,为恢复和重建该地区党组织做出了巨大贡献。在抗日战争中,黎玉领导山东地方部队与八路军紧密配合,巩固扩大了抗日根据地。特别是在1942年的对崮峪战斗中,他英勇指挥,虽不幸负伤但仍坚持战斗。他的坚定信念和钢铁意志,为沂蒙地区的抗日斗争树立了榜样。

今天就让我们走近黎玉,回望他的光辉事迹。

今日朗读人

沁园书院第二学生党支部 共青团员230413肖欣

朗读音频

沂蒙红色文化故事录音.MP3

沂蒙红色文化故事录音.MP3

朗读内容

沂蒙红色文化故事系列——对崮峪战斗中的黎玉

黎玉,1906年生于山西省崞县(今原平),1926年加入中国共产党。为恢复和重建沂蒙地区的党组织,1936年春,黎玉只身来到山东,先后担任山东省委书记、中共中央山东分局代书记、山东省政府主席等职。几十年间,他的生命与沂蒙这片红色的土地紧紧联结。

1942年10月,八路军山东军区截获一份日军情报:日军将出动万余人,分两期“扫荡”滨海地区。随后,黎玉、王建安、李竹如、江华等人遂率领中共中央山东分局、山东军区、战工会、抗大一分校等机关单位,在山东军区直属特务营的护卫下,从滨海甲子山区向沂蒙地区转移。

果不其然,日军出兵并配属加强炮兵和航空兵,对沂蒙抗日根据地进行大“扫荡”,采取“拉网合围”式袭击,从四面八方推进、合拢、搜索,不放过任何一个角落,,妄图一举消灭我军在山东的领导机关。

山东战工会、山东军区、鲁中二军分区等机关的工作人员,以及沂南、沂水县的群众总计约8000人,被敌人拉进合围圈。黎玉等人采用灵活机动的战略战术,经过两天血战,带领大家从敌人的重围中分路突围。

面对新的严峻形势,黎玉、王建安、李竹如充分分析敌情后,果断决定向群众基础好、地形有利的沂水对崮山方向转移。然而,得到消息的日伪军突然集结大批兵力,向他们围拢过来。但我军当时只有直属特务营有战斗力,其余都是非战斗人员。在这关键时刻,黎玉、王建安指挥军队转向拥有制高点的对崮峪。特务营在半小时内就爬到了制高点对崮峪山顶,并即刻构筑防御阵地。

就在此时,国民党第五十一军一一三师上校军需处长周日丰率人来到山下,并派人与我军联络,请求上山合作、共同抗日。黎玉、王建安考虑过后同意周日丰部上山,并对山上的所有军队做了统一部署。

凭借优势兵力,敌军炮兵很快占据了北崮。我军在黎玉、王建安等人的领导下,与五十一军并肩作战,依靠有利地形、奋勇杀敌,一次次击退了敌人的进攻。 然而,日军从沂水调来两架飞机,向崮顶轮番投弹、扫射,地面之敌则以大炮配合步兵冲锋,妄图从东南方向突破上山。在激烈的搏斗中,日军的尸体横七竖八,特务营也牺牲惨重。至此,西面阵地上也只剩寥寥几人幸存。

黎玉后来在回忆此次战斗的惨烈状况时说,他亲眼看见接替王继贤指挥的谢训被一颗子弹打中右眼,鲜红的血顺着面颊流下,但他竟就圆睁左眼,给战士们打气,要坚持战斗到黄昏。宣言刚说完,他就倒下了,再也没有起来。

至此,即便把军区机关能够投入战斗的参谋、干事,以及首长的警卫人员等都算在内,能拿枪作战的也已不足百人了。包括黎玉、王建安和李竹如在内的领导干部都行动起来,挥着手枪投入战斗。他们与战士共进退,这种大无畏的精神大大鼓舞了我军士气。

在黎玉等人的领导下,我军最终2000多人成功突围,粉碎了日军妄图在沂蒙山区合围消灭我军山东领导机关的企图,在抗日战争史上创下以少胜多、以弱胜强的突击战例。战士们用热血和生命诠释了中国人民誓与敌人血战到底的英雄气概,他们铸就的历史丰碑,永驻沂蒙人心间。

学习体会

在阅读了关于黎玉同志一生的事迹后,我深受触动。黎玉的一生,是与沂蒙地区紧密相连的传奇,他不仅为恢复和重建该地区的党组织做出了不可磨灭的贡献,更在抗日战争中展现出了非凡的领导才能和英勇无畏的战斗精神。

黎玉同志在1942年的对崮峪战斗中,即使负伤,也依然坚持战斗在前线。这种坚定信念和钢铁意志,不仅鼓舞了广大指战员的士气,更为沂蒙地区的抗日斗争树立了不朽的榜样。黎玉同志的事迹告诉我们,无论面对多么艰难困苦的环境,只要我们保持坚定的信念和顽强的意志,就一定能够战胜一切困难,取得最后的胜利。

通过学习黎玉同志的事迹,我深刻认识到,作为一名新时代的青年,我们应该继承和发扬老一辈革命家的优良传统和作风。我们要学习他们坚定的理想信念、无私的奉献精神和顽强的战斗意志,将这些宝贵的精神财富转化为推动我们前进的动力。同时,我也意识到,在新时代的征程中,我们面临着许多新的挑战和机遇。只有不断学习和进步,才能适应时代发展的需要,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

文字来源 | 《沂蒙精神故事》(作者:王志民、徐东升 肖欣

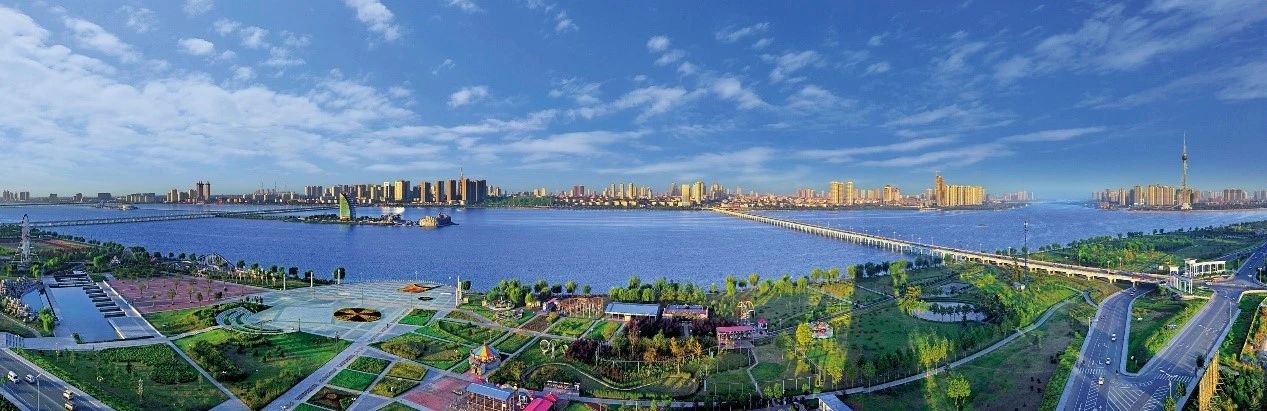

图片来源 | 2024沂蒙精神大学生志愿服务宣讲资料包 网络